Виктор Мучник: Огонь и пепел, Со и другие истории из семейной книги

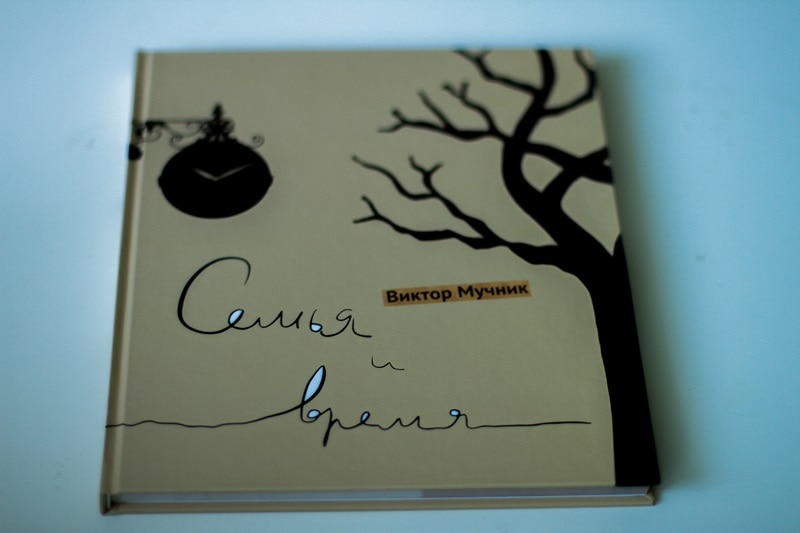

Виктор Мучник — не только журналист и редактор, но еще и историк и автор документальной книги «Семья и время». Казалось бы, его книга создана для узкого круга, для своих родных и друзей. А получилась такой, что читать ее и рассматривать старинные семейные снимки интересно очень и очень многим.

Время, судьбы, истории переданы ярко.

Мы отправились в гости к Виктору Моисеевичу, чтобы своими глазами увидеть семейный архив, где немало личных документов начала ХХ века, узнать, каково это — изучать историю своего рода, и какие открытия автор сделал в процессе работы.

— Книгу я изначально писал для себя и для семьи. Точнее даже так — писали семьей. Много в книге воспоминаний сестер, Марины и Юли. Юля помогала разбирать семейный архив, искать документы. Все это делали для детей, чтобы они знали дедов, прадедов. Я предполагал, что некоторым людям, кто с нами знаком, текст тоже будет интересен, они прочитают, поставят у себя на книжной полке. Друзья и знакомые родителей, мои друзья, друзья сестер, и каждому из них нужно эту книжку подарить…

Обсудили с Андреем Олеаром, издателем, он посоветовал выпустить 500 экземпляров. Я рад, что книга, как оказалось, ходит по городу. Иногда ко мне подходят разные люди, говорят, мол, прочитали. Так узнаю, что

В 2011 году, к

На мой взгляд, это очень «томская» книжка, но она выбралась и за пределы города. Ее фрагменты публиковались в сети еще до ее издания. После этого меня стали находить удивительные люди

Текст про маму я опубликовал в cети через 9 дней после ее ухода, и через некоторое время получил письмо. Оно было подписано «Татьяна Селицкая». С письмом этим вышла совершенно удивительная история!

Мою маму знали в Томске как Ирину Стукс, хотя ее настоящее имя Ирма, ее назвали так в честь тетки — любимой сестры ее отца, Герберта Стукса. Мы всегда знали, что Ирма умерла во время Гражданской войны от сыпняка, ее сын тоже не выжил. Мы были уверены, что на этом линия Стуксов прервалась.

И тут я получаю письмо, где женщина пишет: «Прочитала текст, и поняла, что я правнучка той самой Ирмы Стукс». Оказывается, сын Ирмы, Петр уцелел, вырос, доехал на танке до Вены во время Великой Отечественной войны. У него был сын, у сына две дочки… Так у нас обнаружилась новая родня.

Как раз в те дни я по делам поехал в Ростов, где мы с Таней Селицкой встретились. Она тоже случайно оказалась в этом городе одновременно со мной. История совершенно мистическая! Письмо я получил за неделю до поездки, спланированной заранее. Позвонил из Ростова Тане, сказал, что жаль, если бы мы раньше связались, я, конечно, заехал бы к ним в Краснодар. В разговоре возникла пауза, и, вдруг, я услышал: «А я тоже в Ростове сейчас. По делам приехала».

Мы встретились, побродили по городу, о жизни поговорили, вспомнили своих родных. Для нее тоже важно, что мы нашлись, потому что у них представления о родных тоже были отрывочные. А теперь нам удалось сложить две семейные истории.

У мамы, получается, с

Другая история тоже была связана с моими текстами в Интернете. Мне написал человек из Германии: «Здравствуйте, меня зовут Александр Эбертс, я прихожусь…».

Дальше мы начинаем разбираться. Эбертс — это фамилия моей бабушки, а он, оказалось, из другой линии Эбертсов. Была большая немецкая семья, в середине XIX века она разделилась. Александр изучает генеалогию Эбертсов и вообще историю немцев в России. Он восстановил генеалогию Эбертсов до XVII века. Нашел немецкие архивы, потом попросил меня в местных архивах порыться, оказывается, Эбертсов в Томск занесло еще в начале ХХ века. Некоторое время они здесь жили, предки по его линии.

К сожалению, в метрических книгах местного костела (Эбертсы были католики), которых я много перелистал во время поисков (спасибо директору архива Насте Караваевой, которая мне помогала), ничего не обнаружилось.

Но зато я хорошо представил себе томский католический мир рубежа веков: поляки, немцы, прибалты. Они жили в Томске и в его окрестностях, а потом настал ХХ век. Понимаешь, что эти люди были, женились, рожали, владели разными профессиями, но почти никого из их потомков не осталось.

Как волной весь этот мир смыло в ХХ веке. Сильное ощущение

С Александром мы теперь состоим в переписке. Думаем, что неплохо было бы увидеться. Он мне многое рассказал про немецкую мою линию родословной.

Я узнал, что Эбертсы строили мельницы, у них такая почтенная ремесленная специальность была с ХVII столетия, почитай. С ней они в Россию и перебрались на рубеже

У меня сейчас есть документы с именами, эту линию свою я знаю лучше всего, потому что сохранились архивы.

Одна из немецких линий, с которой мы в родстве состоим, это Фляйшбайны. Основатель этой фамилии получил дворянство во время Тридцатилетней войны, когда по всей Европе католики резались с протестантами (я с тех пор размышляю, за что в эти суровые времена мой предок мог быть отмечен, разное в голову приходит). Есть такая теория шести рукопожатий. Так вот Фляйшбайны находились в родстве с Гете.

И получается, что автор «Фауста» как бы оказывается в твоем семейном кругу, становится частью твоей семейной истории

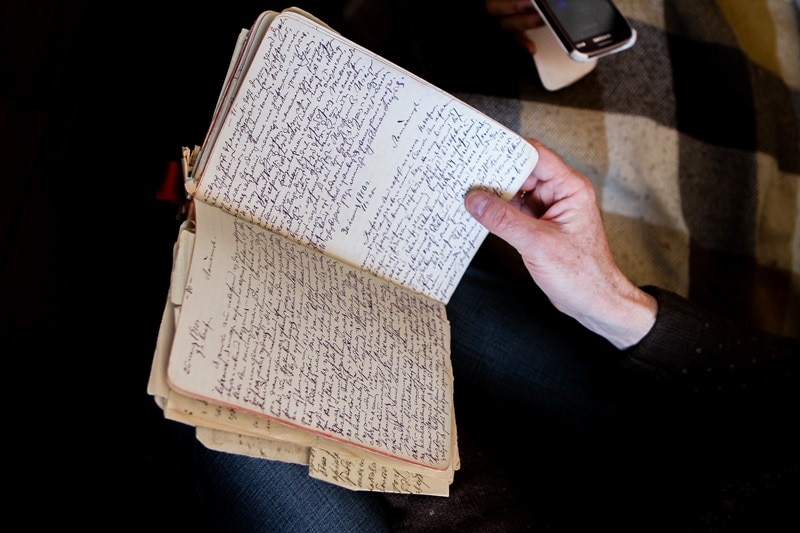

А вот другая история про шесть рукопожатий. Сохранились дневники Софьи, женщины, которую любил мой дед Герберт Стукс.

У него много женщин было до встречи с бабушкой, судя по его дневникам. Влюбчив был. Письма, много портретов разных женщин — все это сохранилось в нашем архиве.

Самая яркая история связана с Со, как обычно называли Софью. Я о ней с детства слышал, она воспринималась почти как часть семьи, потому что бабушка была убеждена, что это была самая большая любовь деда. Вероятно, у нее были

Софья жила в Симеизе в Крыму, и я случайно наткнулся в ее записях на фамилию Милютина, к которому она ходила в гости. Непонятно из дневников, как она была с ним связана, но с большой теплотой про него писала. Дмитрий Милютин — это военный министр Александра II. Получается, дедушка-

Читаешь дневники Со и пытаешься понять, что это была за женщина, которую дед любил до встречи с бабушкой. Понимаешь, что она была эмоциональна, сентиментальна, искала, как поменять жизнь. Была замужем. Не складывалось. Мечтала о любви…

У них с дедом начался роман во время войны, это очень драматичная история, что зафиксировано в дневниках и переписке. Начинается все с разговоров о любви, потом Со заболевает, они пытаются понять, что происходит. Оказалось, онкология. Надеются на рентгеновские лучи, которые тогда только начали использовать. Ничего не помогает. Свое последнее, прощальное письмо Со пишет уже неразбориво, с трудом. Значительная часть дедова дневника и переписки — роман с Со.

Заканчивается дневник сообщением:

«3 апреля, Москва, половину двенадцатого. Со умерла»

Дед был очень известный человек в медицинской среде. Домбровская, Сперанский, Тур — люди, которые создавали послереволюционную педиатрию, это его хорошие знакомые, его круг друзей, те, с кем он постоянно переписывался. Он был ученый, врач, организатор здравоохранения. До ссылки создал институт материнства и детства в Крыму в

Но семья держалась на бабушке. Дед был мало приспособлен к бытовым вещам, это очевидно из архива. Он очень открытый, сентиментальный, эмоциональный по натуре, а она — человек сильный, рациональный, скептический.

А дед был из той интеллигенции, для кого послереволюционные события, модернизация — это было в

Мама помнила, что с ее детских лет до начала

У деда отвратительный почерк. Я очень немного сумел из его дневника расшифровать. К тому же, он имел обыкновение переходить на немецкий, свой родной язык, на французский, английский, итальянский, которые тоже знал. Он писал стихи, они есть в дневнике. Неважные, надо сказать. Периодически

Сохранились фотографии. Вот он — молодой врач, и рядом его друзья. Вот одна из его женщин из его дневников. Это письма Ирме от одной из ее подруг. «Доктор Герберт Стукс» — визитная карточка сохранилась. Вот записи о том времени, когда он служил судовым врачом на пароходе «Цесаревич Георгий». Ему писали письма, в основом женщины. Свидания назначали. Я понимаю, у него была очень насыщенная жизнь. Любовь, разрывы, переписки…

Судя по текстам, он был очень эмоциональным человеком. Очень открытым, доверчивым. В молодости сентиментальным: их поколение верило в светлое будущее. На одной из фотокарточек

Дед верил в народ, считал, что его угнетают. В гимназии вроде возглавлял стачечный комитет во время Революции 1905 года. Его за это отчислили, но вскоре восстановили. Потом был в его жизни кружок, они собирались,

Однажды к деду пришли жандармы. Думали найти оружие, типографию. Он долго им не открывал дверь.

В тот день он… сводил веснушки!

Революционер, карбонарий, а на лице — крем!

Нельзя было предстать пред жандармами в таком виде! Они подумали, что он прячет оружие. В итоге дед на 1,5 месяца загремел в тюрьму. Это я знал по семейным рассказам.

Из архива, переписки, понимаешь — история реальная. В дневнике есть перерыв. Ирма писала в тюрьму: «Мы пытаемся тебя вызволить». При всем том дед потом выучился на врача и получил работу. Царский режим был заметно мягче советского.

В Одессе в 1918, году их с бабушкой чуть не расстреляли. Нелепая была история. Бабушка влюбилась в деда, у них начался роман. Революция, Гражданская война, а у них любовь! У бабушки годовалый ребенок, она уходила от мужа, расставались трудно, он ревновал. Потом

Судили их

В дневнике есть записи, сделанные в начале Первой мировой войны. 30 августа 1914 года — это день, когда в окружении покончил с собой генерал Самсонов. Интересно, хотя он и по происхождению из Австрии, которая была по ту сторону фронта, судя по дневнику он без колебаний был с Россией в

Это отдельная история о том, как тогда вся интеллигенция, даже оппозиционно к власти настроенная, как дед, в 1914 году прониклась идеей о том, что война справедливая. Немцы для него — главные виновники войны. Хотя он и пытался, судя по дневникам, посмотреть на это чуть шире: геополитические противоречия, как бы мы сейчас сказали, борьба государств за существование и все такое…

Дед служил в Орловском военном госпитале, где его роман с Со и разворачивался, потом на Северном фронте был в 1917 году. В мортирном дивизионе служил врачом, но этот дивизион до фронта добраться не успел, фронт посыпался.

Больше такого подробного дневника дед не вел, но до конца

Вот медицинский рецепт, использованный не по назначению. На нем набросок его стихотворения. Межвездные пустыни, космический дирижабль… Ты понимаешь: это написано за 50 лет до полета Гагарина. Еще аэропланы

И это твой дед! И ты всегда, когда у тебя время освобождается,

Я давно на старые фотографии смотрел, дневник листал, еще в детстве. Это было частью семьи, сохраненный архив.

Его все в Томске знали как прекрасного рассказчика, все считали, он очень открытый человек. Журналисты любили брать у него интервью. На самом же деле отец совершенно не был открытым человеком. Он говорил только то, что хотел. Его семейная история была тяжелая и трагическая, отец его Меир в лагерях погиб, а с матерью сложилось непросто. Она вышла замуж второй раз, после этого отец воспитывался у теток, с матерью у него почти не было контакта, и мы ее, увы, совершенно не знали. С тетками общались, Рахилью и Софьей, воспринимали их как бабушек своих.

Эта история была настолько для папы тяжела, что он ее никогда не обсуждал. В общем про детство свое он рассказывал немного и только то, что хотел рассказать. Я просто знал, что, когда его начинаешь спрашивать о

У нас от деда Меира, который погиб в лагерях, осталась только одна фотография, где он с бабушкой Зиной. Это 1937 год, они сфотографировались, и его вскоре забрали.

Знаю, что папа искал следы, он же маленький совсем был, когда его отец исчез. Все это известно на уровне рассказов и легенд, папа пытался найти

Когда советская власть закончилась, он стал отправлять официальные запросы, чтобы выяснить судьбу отца. Пришло несколько противоречивых документов, из которых можно понять, что Меир попал на Колыму, а потом

Мама тоже не обо всем любила рассказывать. У нее были свои рассказы, совершенно законченные, часть их них вошла в книжку.

У папы рассказы были яркие, но противоречивые. Он, большой фантазер, каждый раз верил в то, что рассказывал в этот момент. А мамины истории, как я теперь понимаю, изучив архив, очень точные, все детали верны. Но она рассказывала только то, что хотела.

Я часто ей пытался в последние годы

Конечно, все истории в ХХ веке очень травматичные.

И люди частично эти травмы

В семейном архиве есть несколько послевоенных писем коллеги деда из Лениграда. Коллега в этих письмах вспоминает про халву, которую дед ему

Но главное для меня другое. На этих самых письмах, сложенных стопочкой, было написано маминой рукой: «Витя, эти письма сохрани!». И это, получается, последние слова, которые я от нее услышал. Меня сильно резануло: я себе представил, она этот архив перебирает, думает, что уйдет, представляет, как я буду его пересматривать. И пишет: «Эти письма сохрани».

Были поразительные вещи, которые я нашел уже после издания книжки. Мой дядя, старший мамин брат Вадим, как немец был в трудармии. Не знаю, как он там выжил, поскольку он страдал с детства эпилепсией. И вдруг я наткнулся на документ, из которого следовало, что моя бабушка сосланная в тот момент в Джетыгару, однажды к нему в трудармию ездила. Вот про это я никогда не слышал, и неизвестно, знала ли о таком факте мама. Но есть справка, документ, из которого следует, что во время войны бабушка

Нашел я и другой документ, любопытный. У бабушки мама, моя прабабушка Мария, рано умерла. Бабушку воспитывала тетка, которую звали Фелиция, ее фотографии сохранились. Во время войны она, уже совсем старенькая, осталась в оккупации. Дедов отправляли из Симферополя, где они жили, а она была в Одессе.

После войны ее, как немку, отправили в ссылку в Узбекистан. И бабушка про это узнала. Есть документ, где написан номер вагончика Фелиции. Бабушке

И вот сохранилась эта бумажка, где номер вагончика написан. А я уже не могу выяснить, то ли это номер вагона, в котором их везли, то ли ссыльные немцы в

Это же работа историка, она такая и есть.

У Жореса есть такое хорошее суждение:

«В истории нужно искать огонь, а не пепел»

Смысл его, как я понимаю, состоит в том, что остатки от прошлого, они вроде мертвые. Но этот пепел образовался там где прежде горел огонь, и тебе надо за этими старыми документами попытаться найти и почувствовать этот самый огонь жизни.

В этом смысле занятия с архивом для меня мою семью восстановили, словно оживили. Мне было 5–6 лет, когда бабушка и дед умерли. Мои воспоминания о них были детскими. А сейчас они для меня просто живые люди, которых я, в общем, неплохо знаю, и, как кажется, хорошо понимаю.

Мне, конечно жалко, что я с ними не пообщался.

Теперь можно считать, что поговорил.

Я немного по своему мировоззрению конфуцианец, Китаем давно увлекаюсь. Конфуций, как известно, считал, что семья является основой государства, что главные, самые важные отношения, связывающие людей — это семейные. И если связь разорвана, то и общество не может существовать.

На мой взгляд, может быть, даже самая главная беда, которая с Россией случилась в ХХ веке, помимо всех многочисленных несчастий, которые на нее рухнули — это совершеннейшая разорванность семейных историй.

Я часто прошу в аудитории, когда читаю лекции по исторической памяти, у студентов: «Поднимите руки те, кто знают, как звали дедушку с бабушкой». Поднимают практически все. «А как звали прадедушку?» Уже половина аудитории прадедушку своего не знают. А как звали прапрадедушку? Все, дальше обрывается.

Да и со мной похоже, хотя я, конечно, лучше свою семейную историю знаю. Например, если говорить про линии Стуксов, про линию деда, я знаю деда и прадеда. Герман и Клара, прадедушка, прабабушка, знаю, как их звали, есть у меня их портреты.

Как и почему они перебрались из Австрии в Россию? Уже не знаю. Как звали их предков? Тоже не знаю…

Мы уже пытались с моей родней

В Европе, когда заходишь в аптеку, кафе или гостиницу, то часто видишь

Связь семейная — она очень важная, она скрепляет людей между собой.

У нас в России, к сожалению, получилось иначе….

Если у тебя семейная история несвязанная, то и с окружающим миром может не ладиться. Ты очень одинок. А когда за тобой стоит семейная история, то постоянно ощущаешь, что в этом мире не один, они словно с тобой вместе, у тебя за спиной. Тогда и других людей воспринимаешь

Очень важно, чтобы все эти ниточки между поколениями в нашей стране

Во время работы с архивами я, конечно,

Но при этом, когда уже можно было уехать из Томска, и, судя по переписке, деда в разные города приглашали, он был известным врачом, они остались здесь.

Потом то же самое произошло с родителями. Отца приглашали в Москву, это я уже сам помню, как он колебался и в итоге из Томска не вырвался. Для него Томск, в отличие от дедов, был совершенно «свой» город, у него все лучшее, наоборот, было связано с Томском. Он не переехал.

Мы — следующее поколение. Я всю жизнь в Томске прожил, для меня этот город сильно «свой». Я совершенно легко чувствую себя в самых разных местах в мире и с большим любопытством их изучаю, но при этом для меня, конечно, все в Томске свое, и могилы здесь. Это важно.

Но при всем том есть ситуации, когда, может быть, стоит от «своего» оторваться. И у меня они бывали, и сейчас очередная такая ситуация в моей жизни, возможно, стоит резко географически

Сложно из Томска уехать, об этом многие говорят. Я в разговорах с теми, кто перебрался, все время чувствую — люди начинают про этот город придумывать себе нечто совершенно идиллическое.

Ты часто на него злишься по разным причинам, иногда просто бесишься, а при этом понимаешь: как же этот город

Да, есть в нем

Каждый раз, когда ты возвращаешься в Томск, видишь Лагерный сад, Университетскую рощу, дом на Учебной, в котором вырос…

Улица Белинского, где дом, в котором деды жили, когда только оказались в Томске…

Мимо этих мест я часто хожу, они очень для меня «свои».

Я бы скучал по этому всему, если бы переехал. Наверное, как бабушка про Одессу, внукам бы говорил: «Вот есть Томск, только в нем следует жить!».

Мы тоже стараемся архив семейный понемногу пополнять, чтобы нашим детям, когда для них это станет таким же важным, как для нас сейчас, было что взять в руки.

Хотя, конечно, мэйл, социальные сети — многие куски нашей нынешней жизни останутся в виртуальном мире, к ним нельзя будет прикоснуться руками, как к этим старым письмам и страницам дневника, который писался сто лет назад…

Текст: Мария Симонова

Фото: Мария Аникина